আমার বাবা মোবারক হোসেন খান--- রীনাত ফওজিয়া

খবর প্রকাশিত: ২৪ মে, ২০২৫, ০৩:৩৯ এএম

আমার বাবা মোবারক হোসেন খানের জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, ১৯৩৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। তাঁর বাবা ওস্তাদ আয়েত আলী খান ছিলেন সফদর হোসেন খানের পাঁচ পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। সফদর হোসেন খান ছিলেন সচ্ছল গৃহস্থ মানুষ। খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন তিনি। সংগীতের প্রতি ভীষণ ভালোবাসা ও আকর্ষণ ছিল তাঁর। বিশেষ করে সেতার শেখার জন্য যে কষ্ট তিনি করেছিলেন, তা রীতিমতো গল্প মনে হয়। তখন কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা সব একসঙ্গে ছিল। সফদর হোসেন খান খবর নিয়ে জেনেছিলেন ত্রিপুরার রাজদরবারের সভা সংগীতজ্ঞ হলেন মিয়া তানসেনের বংশধর ওস্তাদ কাসেম আলী খাঁ। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার শিবপুর নামক অজ পাড়াগাঁ থেকে বের হয়ে ছুটে গেলেন ত্রিপুরার রাজদরবারে। তারপর অনেক কষ্ট করে ওস্তাদ কাসেম আলী খাঁকে রাজি করান তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করে নিতে। সেই থেকে পরিবারের রক্তধারায় যুক্ত হয়ে গেল সংগীত। সফদর হোসেন খানের পাঁচ ছেলে কমবেশি সবাই সংগীত চর্চা করেছেন। তাঁরা হলেন সমিরউদ্দিন খাঁ, ফকির আফতাবউদ্দিন খাঁ, সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, নায়েব আলী খাঁ ও আয়েত আলী খাঁ।  একটি সংগীত সংশ্লিষ্ট পরিবারের মানুষ হিসেবে স্বাভাবিকভাবে আমার বাবার সুরের প্রতি আকর্ষণ ছিল ছোটবেলা থেকে। ছোটবেলা থেকেই গান গাইতে শিখে গেলেন। বাড়িতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের চর্চা হয়। হারমোনিয়াম থেকে শুরু করে সেতার, সরোদ, সুরবাহার, বেহালা, তবলা-বাঁয়া আরও কত কি! আর সব শিশুদের মতো মোবারক হোসেন খানও এসব যন্ত্রের বাজাতে বাজাতে ও গাইতে গাইতে বড় হতে লাগলেন। তখন সে পরিবারে একটা রেওয়াজ ছিল, ছেলেরা যখন স্কুলে যাওয়ার মতো বড় হতো তখন লেখাপড়ার পাশাপাশি তাকে কোনো একটা বাদ্যযন্ত্রে হাতেখড়ি দেওয়া হতো। আব্বাকে হাতেখড়ি দেওয়া হলো বেহালা যন্ত্রে। প্রতিদিন স্কুল থেকে এসে আব্বা দাদুর বাদ্যযন্ত্রের কারখানায় চলে যেতেন। সেখানে আরও কয়েকজন একসঙ্গে বেহালা শিখতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন চাচাতো ভাই আমিনুর হোসেন খান ও ভাগনে খুরশিদ খান। বাবা এঁদের সঙ্গে কয়েক বছর তালিম নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে পড়াশোনার চাপে হোক বা যে কারণেই হোক, শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি। লেখাপড়ায় বরাবর ভালো ছিলেন মোবারক হোসেন খান। সে জন্য পরিবারের দিক থেকে একটা চাপ ছিল ভালোভাবে লেখাপড়া করার জন্য। ফলে ক্রমে তিনি লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সংগীত চর্চাটা সেভাবে ধরে রাখতে পারলেন না। তাঁর সংগীত চর্চাটা ছিল অনিয়মিত। বেহালা ছেড়ে দেওয়ার পরে তিনি ‘মন্দ্রনাদ’ নামে একটা যন্ত্র বেশ কিছুদিন বাজিয়েছেন। যন্ত্রটা অনেকটা বেহালার আকার। কিন্তু অনেক বড়। আর বাজানোর ধরনটাও আলাদা। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের পরামর্শে আমার দাদু ওস্তাদ আয়েত আলী খান এই যন্ত্রটা উদ্ভাবন করেছিলেন।

একটি সংগীত সংশ্লিষ্ট পরিবারের মানুষ হিসেবে স্বাভাবিকভাবে আমার বাবার সুরের প্রতি আকর্ষণ ছিল ছোটবেলা থেকে। ছোটবেলা থেকেই গান গাইতে শিখে গেলেন। বাড়িতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের চর্চা হয়। হারমোনিয়াম থেকে শুরু করে সেতার, সরোদ, সুরবাহার, বেহালা, তবলা-বাঁয়া আরও কত কি! আর সব শিশুদের মতো মোবারক হোসেন খানও এসব যন্ত্রের বাজাতে বাজাতে ও গাইতে গাইতে বড় হতে লাগলেন। তখন সে পরিবারে একটা রেওয়াজ ছিল, ছেলেরা যখন স্কুলে যাওয়ার মতো বড় হতো তখন লেখাপড়ার পাশাপাশি তাকে কোনো একটা বাদ্যযন্ত্রে হাতেখড়ি দেওয়া হতো। আব্বাকে হাতেখড়ি দেওয়া হলো বেহালা যন্ত্রে। প্রতিদিন স্কুল থেকে এসে আব্বা দাদুর বাদ্যযন্ত্রের কারখানায় চলে যেতেন। সেখানে আরও কয়েকজন একসঙ্গে বেহালা শিখতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন চাচাতো ভাই আমিনুর হোসেন খান ও ভাগনে খুরশিদ খান। বাবা এঁদের সঙ্গে কয়েক বছর তালিম নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে পড়াশোনার চাপে হোক বা যে কারণেই হোক, শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেননি। লেখাপড়ায় বরাবর ভালো ছিলেন মোবারক হোসেন খান। সে জন্য পরিবারের দিক থেকে একটা চাপ ছিল ভালোভাবে লেখাপড়া করার জন্য। ফলে ক্রমে তিনি লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সংগীত চর্চাটা সেভাবে ধরে রাখতে পারলেন না। তাঁর সংগীত চর্চাটা ছিল অনিয়মিত। বেহালা ছেড়ে দেওয়ার পরে তিনি ‘মন্দ্রনাদ’ নামে একটা যন্ত্র বেশ কিছুদিন বাজিয়েছেন। যন্ত্রটা অনেকটা বেহালার আকার। কিন্তু অনেক বড়। আর বাজানোর ধরনটাও আলাদা। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের পরামর্শে আমার দাদু ওস্তাদ আয়েত আলী খান এই যন্ত্রটা উদ্ভাবন করেছিলেন। এরপর কিছুদিন বাজিয়েছেন ‘চন্দ্রসারং’। এই যন্ত্রটাও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের পরামর্শে ওস্তাদ আয়েত আলী খান উদ্ভাবন করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি তবলা বাজানো রপ্ত করেছিলেন ছোটবেলা থেকে। ছাত্রজীবনে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অনুষ্ঠানে তবলা সংগত করেছেন। তা ছাড়া উচ্চাঙ্গ সংগীতেও তাঁর দক্ষতা ছিল ভালো। চাচাতো ভাই ওস্তাদ খাদেম হোমন খান, ভাগনে ওস্তাদ খুরশিদ খানের মতো গুণী শিল্পীদের সঙ্গে তবলা সংগত করেছেন তিনি। কিন্তু সবশেষে তাঁর মনে ধরল বাবা ওস্তাদ আয়েত আলী খানের বানানো যন্ত্র সুরবাহার। বাবা একদিন দাদুকে বললেন, ‘আমি সুরবাহার বাজাব।’ দাদুর খুব আদরের ছেলে ছিলেন আব্বা। তাঁর কোনো আবদারে দাদু না বলতেন না। তিনি অনুমতি দিয়ে নিজের সুরবাহার যন্ত্রটা ছেলেকে বাজাতে দিলেন। লেখাপড়া আর সংগীত চর্চা চলল পাশাপাশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ পাস করার পর কর্মজীবন শুরু করলেন বেতারে, অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে। কর্মজীবনে একের পর এক সাফল্য পেলেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক হয়ে অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু সংগীত চর্চাটা আর সেভাবে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে সংগীত বিষয়ে পড়াশোনা করতে খুব ভালোবাসতেন

এরপর কিছুদিন বাজিয়েছেন ‘চন্দ্রসারং’। এই যন্ত্রটাও ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের পরামর্শে ওস্তাদ আয়েত আলী খান উদ্ভাবন করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি তবলা বাজানো রপ্ত করেছিলেন ছোটবেলা থেকে। ছাত্রজীবনে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অনুষ্ঠানে তবলা সংগত করেছেন। তা ছাড়া উচ্চাঙ্গ সংগীতেও তাঁর দক্ষতা ছিল ভালো। চাচাতো ভাই ওস্তাদ খাদেম হোমন খান, ভাগনে ওস্তাদ খুরশিদ খানের মতো গুণী শিল্পীদের সঙ্গে তবলা সংগত করেছেন তিনি। কিন্তু সবশেষে তাঁর মনে ধরল বাবা ওস্তাদ আয়েত আলী খানের বানানো যন্ত্র সুরবাহার। বাবা একদিন দাদুকে বললেন, ‘আমি সুরবাহার বাজাব।’ দাদুর খুব আদরের ছেলে ছিলেন আব্বা। তাঁর কোনো আবদারে দাদু না বলতেন না। তিনি অনুমতি দিয়ে নিজের সুরবাহার যন্ত্রটা ছেলেকে বাজাতে দিলেন। লেখাপড়া আর সংগীত চর্চা চলল পাশাপাশি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এমএ পাস করার পর কর্মজীবন শুরু করলেন বেতারে, অনুষ্ঠান প্রযোজক হিসেবে। কর্মজীবনে একের পর এক সাফল্য পেলেন। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক হয়ে অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু সংগীত চর্চাটা আর সেভাবে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তবে সংগীত বিষয়ে পড়াশোনা করতে খুব ভালোবাসতেন । এক সময় সংগীত বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন এবং এক সময় তিনি সংগীত গবেষক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। সংগীত বিষয়ে লেখালেখির পাশাপাশি প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, অনুবাদ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ‘সংগীতসাধক অভিধান’, ‘ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও তাঁর পত্রাবলি’, ‘বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ’, ‘সংগীত প্রসঙ্গ’, ‘সংগীত সাধনা’, ‘রাগসংগীত’, ‘কণ্ঠসাধন’, ‘যন্ত্রসাধন’, ‘সংগীত গুণীজন’, ‘সংগীত মালিকা’, ‘আমার সংগীত স্বজন’, ‘ছোটদের সারেগামা ও সংগীতবিদ্যা’, ‘তিন সংগীতস্রষ্টা’, ‘গড়ল যারা সুরের তাজমহল’, ‘বাংলাদেশের মুসলিম সংগীতসাধক’, ‘আমি যে বাজিয়েছিলেম’, ‘নজরুল সংগীতের বিচিত্র ধারা’, ‘নজরুল সংগীত প্রসঙ্গ’, ‘ছড়া গান’, ‘গানের স্বরলিপি’, ‘সংগীত সন্দর্শন’, ‘মিউজিক অ্যান্ড ইটস স্টাডি’, ‘ইসলামিক কনট্রিবিউশন টু সাউথ এশিয়া’স ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক’, ‘ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান: দ্য লিজেন্ড ইন মিউজিক’ ইত্যাদি তাঁর লেখা সংগীত বিষয়ক বই। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো ‘মুক্তিযুদ্ধের গান’, ‘মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলন’, ‘মুক্তিযুদ্ধের বিজয়’। ‘মুক্তিযুদ্ধের সেরা গল্প’ তাঁর সংকলন ও সম্পাদনায় প্রকাশিত বই। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তিনি ১২০ টির বেশি বই লিখেছেন।

। এক সময় সংগীত বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন এবং এক সময় তিনি সংগীত গবেষক হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। সংগীত বিষয়ে লেখালেখির পাশাপাশি প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য, অনুবাদ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ‘সংগীতসাধক অভিধান’, ‘ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও তাঁর পত্রাবলি’, ‘বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ’, ‘সংগীত প্রসঙ্গ’, ‘সংগীত সাধনা’, ‘রাগসংগীত’, ‘কণ্ঠসাধন’, ‘যন্ত্রসাধন’, ‘সংগীত গুণীজন’, ‘সংগীত মালিকা’, ‘আমার সংগীত স্বজন’, ‘ছোটদের সারেগামা ও সংগীতবিদ্যা’, ‘তিন সংগীতস্রষ্টা’, ‘গড়ল যারা সুরের তাজমহল’, ‘বাংলাদেশের মুসলিম সংগীতসাধক’, ‘আমি যে বাজিয়েছিলেম’, ‘নজরুল সংগীতের বিচিত্র ধারা’, ‘নজরুল সংগীত প্রসঙ্গ’, ‘ছড়া গান’, ‘গানের স্বরলিপি’, ‘সংগীত সন্দর্শন’, ‘মিউজিক অ্যান্ড ইটস স্টাডি’, ‘ইসলামিক কনট্রিবিউশন টু সাউথ এশিয়া’স ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক’, ‘ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান: দ্য লিজেন্ড ইন মিউজিক’ ইত্যাদি তাঁর লেখা সংগীত বিষয়ক বই। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো ‘মুক্তিযুদ্ধের গান’, ‘মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলন’, ‘মুক্তিযুদ্ধের বিজয়’। ‘মুক্তিযুদ্ধের সেরা গল্প’ তাঁর সংকলন ও সম্পাদনায় প্রকাশিত বই। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তিনি ১২০ টির বেশি বই লিখেছেন।

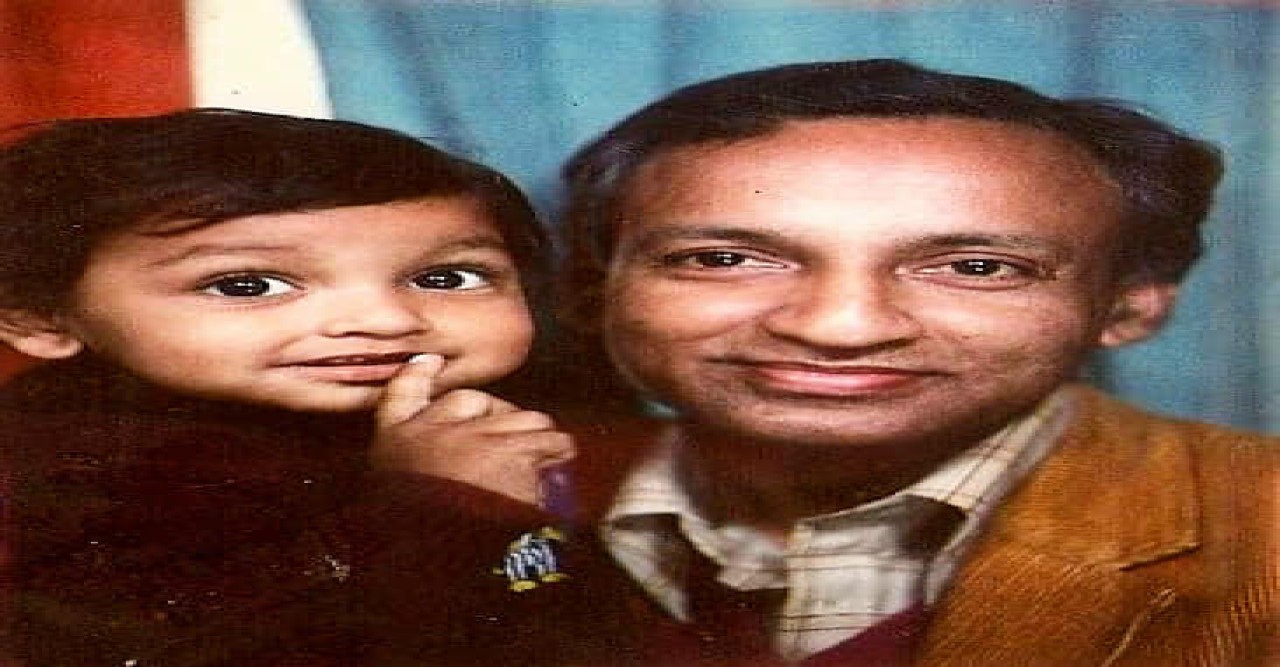

এসব বইয়ের জন্য তিনি ১৯৮৬ সালে একুশে পদক লাভ করেন। এ ছাড়া স্বাধীনতা পদক (১৯৯৪), গবেষণা সাহিত্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং অনুবাদে অলক্ত সাহিত্য পুরস্কারে (২০১০) ভূষিত হয়েছেন। সংগীত গবেষক কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রশাসকের বাইরে আমাদের কাছে তিনি ছিলেন স্নেহময় পিতা। আমাদের তিনি প্রতিদিন গল্প শোনাতেন—লোকজ গল্প, ঠাকুরমার ঝুলির গল্প, তারপর বিদেশি গল্পের অনুবাদ। সেগুলোর মধ্যে মনে পড়ে গ্রিম ব্রাদার্স এর লেখা ‘হ্যান্সেল অ্যান্ড গ্রেটেল’ গল্পটার কথা। আরও অনেক বই থেকে অনুবাদ করে আব্বা আমাদের গল্প শোনাতেন। সেই থেকেই কি না জানি না, তিনি একপর্যায়ে মনোযোগ দিয়ে বিদেশি গল্পের অনুবাদ করতে শুরু করেন। পরে সেগুলো সব বই আকারে প্রকাশিত হয়। সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। ছবি: সংগৃহীত সুরসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। ছবি: সংগৃহীত আরেকটা খুব আনন্দের স্মৃতি আছে তাঁর সঙ্গে। ছোটবেলায় স্কুলে আমাদের যে বাংলা বই পড়ানো হতো তাতে অনেক ছড়া ও কবিতা থাকত। আমরা এগুলো মুখস্থ করতাম। বাবা আমাদের জন্য এগুলো সুর করে গান বানিয়ে দিতেন। ‘পাখীসব করে রব রাতি পোহাইলো, কাননে কুসুমকলি সকলে ফুটিলো’, কিংবা ‘আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যাই’ এগুলো সব আমাদের কাছে গান হয়ে গিয়েছিল। খুব উৎসাহের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজিয়ে তিনি এই ছড়াগুলোয় সুর দিতেন। তারপর আমাদের ডেকে সেগুলো শিখিয়ে দিতেন। মানুষ হিসেবে বাবা ছিলেন খুব সময়ানুবর্তী, নিয়মানুবর্তী, নিজের কাজে নিষ্ঠাবান, পরিবারের প্রতি দায়িত্ববান। আর যত গুণাবলি হতে পারে, আমার বিশ্বাস সবই বাবার ছিল। বাইরের কাজে এত ব্যস্ত থাকার পরও পারিবারিক জীবনের আনন্দটাই তাঁর কাছে বড় ছিল। আমাদের যেকোনো কাজে বাবাকে পাইনি, এমন কোনো দিন হয়নি। খুব গুছিয়ে জীবনের সবগুলো কাজ করে গেছেন তিনি। শেষ জীবনে তাঁর আলঝেইমার্স রোগ হয়। অসুখটা যে আলঝেইমার্স, সে কথা আমরা অনেক পরে জেনেছি। এর একটা বহিঃপ্রকাশ ডিমেনশিয়া। অর্থাৎ স্মৃতিভ্রংশ। সেটা অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলাম। প্রথমদিকে চিন্তাভাবনার অসংগতি, কথাবার্তায় যুক্তির অভাব। অসুখটির বৈশিষ্ট্য অনুসারে এক সময় শর্ট টার্ম মেমোরি হারিয়ে গিয়ে লং টার্ম মেমোরি ফিরে ফিরে আসতে লাগল। গতকাল কী ঘটল, পরশু কী ঘটল সেসব কথা মনে নেই। কিন্তু ষাট/সত্তর বছর আগের স্মৃতি জীবন্ত হয়ে ফিরে আসত তাঁর কাছে। ভাইবোনেরা কে কোথায় খেলাধুলা করতেন, উঠানে খেলার সময় বাজ পড়ে তাঁর বড় বোনের কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল, এ ধরনের অনেক কথা যা বহু বছর বলা হয়নি। খুব ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছিলেন বলে তাঁর মাকে নিয়ে স্মৃতি কম ছিল। কাজেই মায়ের গল্পগুলো আসত অন্যভাবে।

মানুষ হিসেবে বাবা ছিলেন খুব সময়ানুবর্তী, নিয়মানুবর্তী, নিজের কাজে নিষ্ঠাবান, পরিবারের প্রতি দায়িত্ববান। আর যত গুণাবলি হতে পারে, আমার বিশ্বাস সবই বাবার ছিল। বাইরের কাজে এত ব্যস্ত থাকার পরও পারিবারিক জীবনের আনন্দটাই তাঁর কাছে বড় ছিল। আমাদের যেকোনো কাজে বাবাকে পাইনি, এমন কোনো দিন হয়নি। খুব গুছিয়ে জীবনের সবগুলো কাজ করে গেছেন তিনি। শেষ জীবনে তাঁর আলঝেইমার্স রোগ হয়। অসুখটা যে আলঝেইমার্স, সে কথা আমরা অনেক পরে জেনেছি। এর একটা বহিঃপ্রকাশ ডিমেনশিয়া। অর্থাৎ স্মৃতিভ্রংশ। সেটা অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলাম। প্রথমদিকে চিন্তাভাবনার অসংগতি, কথাবার্তায় যুক্তির অভাব। অসুখটির বৈশিষ্ট্য অনুসারে এক সময় শর্ট টার্ম মেমোরি হারিয়ে গিয়ে লং টার্ম মেমোরি ফিরে ফিরে আসতে লাগল। গতকাল কী ঘটল, পরশু কী ঘটল সেসব কথা মনে নেই। কিন্তু ষাট/সত্তর বছর আগের স্মৃতি জীবন্ত হয়ে ফিরে আসত তাঁর কাছে। ভাইবোনেরা কে কোথায় খেলাধুলা করতেন, উঠানে খেলার সময় বাজ পড়ে তাঁর বড় বোনের কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল, এ ধরনের অনেক কথা যা বহু বছর বলা হয়নি। খুব ছোট বেলায় মাকে হারিয়েছিলেন বলে তাঁর মাকে নিয়ে স্মৃতি কম ছিল। কাজেই মায়ের গল্পগুলো আসত অন্যভাবে।

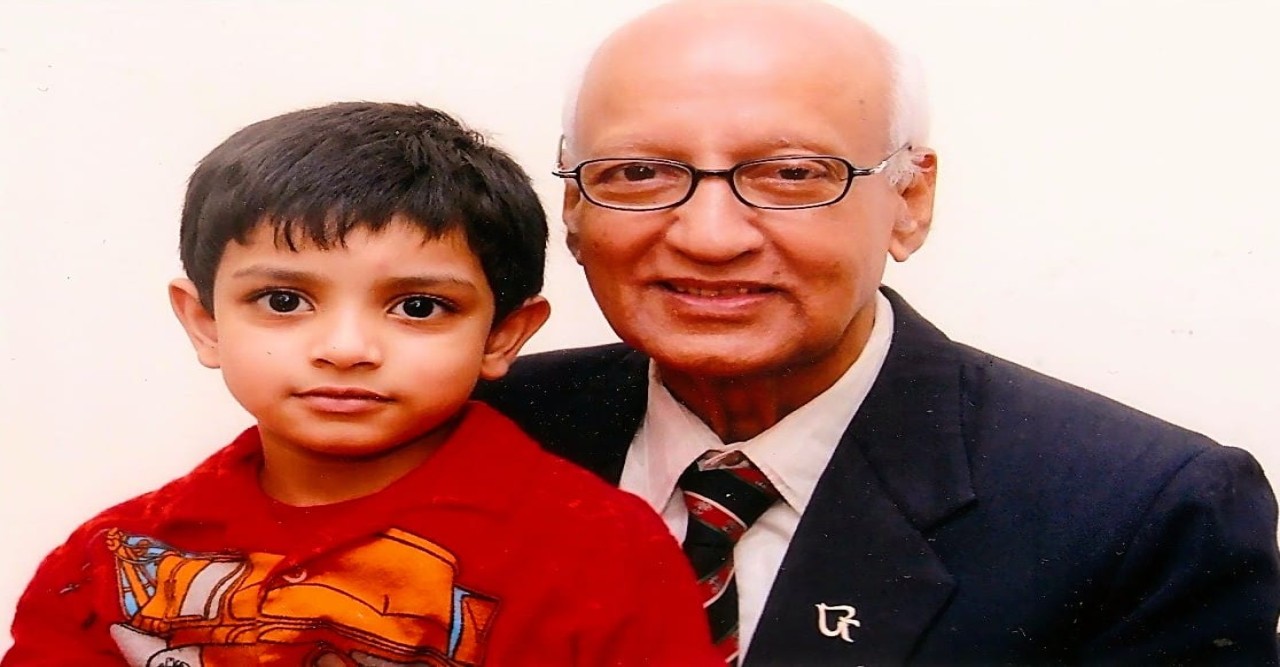

বাবা বলতেন, ‘আমার মা এখানে আসবে। মা আসলে তাকে এখানে বসতে দিব। মাকে নিয়ে বেড়াতে যাব’ ইত্যাদি। এই একই গল্প প্রতিদিন। আমার মনে হলো এই অলীক কল্পনা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। আমি নিজেকে মায়ের জায়গায় নিয়ে গেলাম। ক্রমে তাঁর অবস্থার আরও অবনতি ঘটল। ধীরে ধীরে বেশির ভাগ স্মৃতি মুছে যেতে লাগল। আব্বার স্মৃতিপটে ধরে রাখা অনেক অনেক চেনামুখ ক্রমে অচেনা হয়ে উঠতে লাগল। চেনামুখের সংখ্যা কমতে কমতে শেষে তিনজনে এসে ঠেকল। আমি বাবার খুব আদরের কন্যা ছিলাম। প্রতিদিন তাঁর অবস্থা একটু একটু করে খারাপের দিকে যাচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছিলাম। মনে মনে অস্থির হচ্ছিলাম। কী করা যায়, ভাবছি। পারিবারিক চিকিৎসক তাঁকে জেরিয়াট্রিক বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ বার্ধক্যজনিত রোগ বিশেষজ্ঞকে দেখাতে বললেন। সেরকম এক চিকিৎসক জানালেন, তিনি অসুখটির সর্বোচ্চ পর্যায়ে চলে গেছেন। আলঝেইমার্স হলে চিকিৎসা দিয়ে রোগীকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না। অনেকে পরামর্শ দিলেন, পুরোনো কিছু বিষয় মনে করিয়ে দিতে, যাতে তাঁর মস্তিষ্ক সচল হয়। আমি তাঁকে নিয়ে সারগাম গাওয়া শুরু করলাম। খেয়াল করে দেখলাম, সারগাম তাঁর কিছুটা মনে আছে। আমার সঙ্গে গাইতে শুরু করলেন। আমি পালটা সারগাম শুরু করলাম। সারেগা রেগামা গামাপা মাপাধা...। আরোহণ পারলেন। অবরোহণে গিয়ে বিস্মৃতি দেখা দিল। তবে আব্বা শব্দ উচ্চারণ না করে আ আ আ করে গাইলেন আমার সঙ্গে। আমি তবলার বোল বলতে শুরু করলাম। দেখি, শুয়ে শুয়ে হাতের আঙুল নাড়াচাড়া করার চেষ্টা করছেন। এককালে তবলা বাজিয়েছেন অনেক।

কিছুটা কি মনে পড়ল? আমি সুর করে দরুদ পড়ে শোনাতাম। খুব মনোযোগ দিয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে শুনতেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন হলো না। শেষ দিকে দ্রুতই অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। আম্মা বলতে গেলে চব্বিশ ঘণ্টা আব্বাকে চোখে চোখে রাখতেন। আলঝেইমার্স রোগীরা সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল হয়ে যায়। আম্মার ওপর আব্বার এই নির্ভরশীলতা অবধারিতভাবেই। তিনি যত্নের সঙ্গে দিনরাত দেখাশোনা করতেন। কিন্তু শেষ দিনটা যে হঠাৎ এত কাছে এসে যাবে, সেটা আমরা কখনো ভাবিনি। শান্তশিষ্ট বাবা, কাউকে জীবনে বিরক্ত করেননি, নিজের কাজে ডুবে থাকতেন। সব সময় অন্যের সুবিধা দেখতেন, প্রয়োজনে নিজেকে গুটিয়ে রাখতেন। ঠিক এরই স্বাক্ষর রেখে গেলেন জীবনের শেষ বেলায়। কাউকে কোনো রকম বিরক্ত না করে, এমনকি না জানিয়ে ঘুমের মধ্যে নীরবে এক জগৎ থেকে অন্য জগতে চলে গেলেন। ঠিক পাশে থাকা মানুষটিও কিছু বুঝতে পারলেন না।

আমি আমার মায়ের কথা বলছি। আব্বার কিছু অস্বস্তি হচ্ছিল, সে কারণে আম্মার ঘুম ভেঙেছিল শেষ রাতের দিকে। আম্মা টর্চ জ্বালিয়ে আব্বাকে দেখলেন কিছুক্ষণ। কিন্তু তারপর আব্বা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। আম্মাও বাকি রাত ঘুমিয়ে সকাল সকাল উঠে নামাজ পড়ে ঘরের কিছু কাজ সেরে নিলেন। আব্বার এত সকাল সকাল না উঠলেও চলবে। এই ভেবে তিনি সকালের খাবার তৈরি করে নয়টার পর আব্বাকে ডাকতে গেলেন। মুখে ডাকার পর সাড়া না পেয়ে গায়ে হাত দিয়ে জাগাতে গিয়ে দেখলেন তাঁর শরীর শীতল হয়ে গেছে। সুদীর্ঘ সময়ের জীবনসঙ্গী তাঁকে ছেড়ে পরপারে চলে গেছেন। তারিখটা ছিল ২৪ নভেম্বর ২০১৯। লেখক: অধ্যাপক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা, সেতারশিল্পী এবং সংগীত গবেষক